在当今快节奏的生活环境中,许多人都在寻求更高效、更健康的休息方式。传统的睡眠被认为是身体和大脑恢复的必要过程,但随着修行和冥想的逐渐普及,越来越多的人开始思考:打坐是否可以作为一种替代睡眠的方式,帮助我们实现精神的充盈与身心的平衡?

打坐,也称为静坐冥想,是一种修行方法,起源于佛教、道教等东方哲学体系。它强调通过静定身心,达到内心的平静与清明。许多修行者通过长时间的打坐经验,证实冥想能有效减轻压力、改善情绪、提升专注力。近些年来,科学研究也开始关注打坐对身体和大脑的影响,发现它不仅有助于调节神经系统,还能促进睡眠质量与认知功能的提升。

然而,将打坐作为“替代”睡眠的手段,不免令人疑虑。毕竟,睡眠被广泛认知为生理上不可或缺的基本需求:在睡眠中,身体完成细胞修复,免疫系统得到加强,大脑进行信息整合与记忆巩固。缺乏充足的睡眠会引发诸如记忆力下降、情绪不稳定、免疫力下降等一系列健康问题。而目前的科学证据还不足以支持打坐能完全取代睡眠的说法。

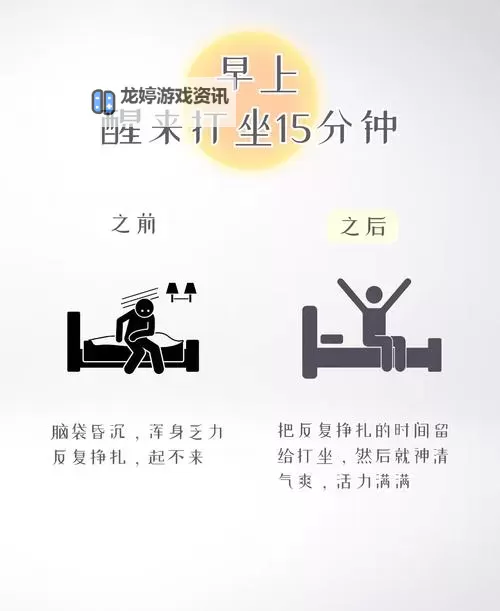

尽管如此,一些修行者和理论认为,打坐可以在一定程度上补充睡眠的某些功能,尤其是在短时间无法达到深度睡眠的情况下。冥想中的深层放松状态,有助于减轻心理压力,改善精神状态,从而让人精神焕发,减少对睡眠的依赖。有人甚至在长时间的修行后,提出了“少睡多冥”的概念,试图通过冥想提升身心的能量状态,减少对睡眠的需求。

但需要注意的是,打坐并非一种万能的“长生不老”或“免疫睡眠”的方法。科学研究表明,虽然冥想能改善睡眠质量,减少失眠症状,但它不能完全替代睡眠的基本生理功能。长时间高强度的打坐,反而可能导致身体疲惫、注意力不集中,甚至与失眠类似的不适反应。此外,个体差异很大,有些人通过打坐获得极大益处,有些人则可能无法依靠冥想抵消睡眠需求。

从修行的角度来看,打坐和睡眠具有不同的意义与作用。睡眠是身体的自然需求,是一种必要的生理过程;而打坐更多是一种精神修炼的途径,帮助人们平衡内心,提升意识的层次。两者之间既有联系,又有区别。合理安排生活,兼顾二者,才能真正实现身心的和谐发展。

科学与传统的智慧告诉我们,打坐可以改善睡眠质量,减少焦虑,促进身心健康,但它不能完全代替睡眠。如果一味追求以冥想来节省睡眠时间,可能反而得不偿失。更好的方式是,将打坐作为日常生活的调节手段,结合科学的睡眠习惯,帮助身体得到充分休息与修复,从而实现身心的健康与平衡。

总结而言,打坐作为一种修行方式,在促进精神集中、改善情绪、缓解压力等方面具有显著作用,但不应被视为睡眠的替代品。正确认识二者的关系,合理安排生活节奏,才能在现代社会中实现身心的持续健康与进步。修行之路,既需静心,也需规律的生理休息,二者相辅相成,共同构筑一个幸福、健康的人生。