三界三十三天是中国传统宗教与神话体系中的重要概念,体现了天地万物的秩序与神祇体系的架构。通过对“三界三十三天结构图”的解析,我们可以深入理解天地的规制方式及众神的层级关系,从而更好地把握中国古代宇宙观的丰富内涵与哲学思想。

首先,三界是指天界、凡界与地狱界三个主要层次。天界,又称“天宫”或“天庭”,是诸神居住与治理的场所,代表天帝及众多神祇的神域;凡界则是人类及凡间众生活动的空间,是人们的生活现实所在;而地狱界则是阴曹地府,为亡魂的审判与惩罚之地。这三个界限共同构成了宇宙的基本结构,既体现出天地分别,又彰显因果轮回与善恶有报的思想基础。

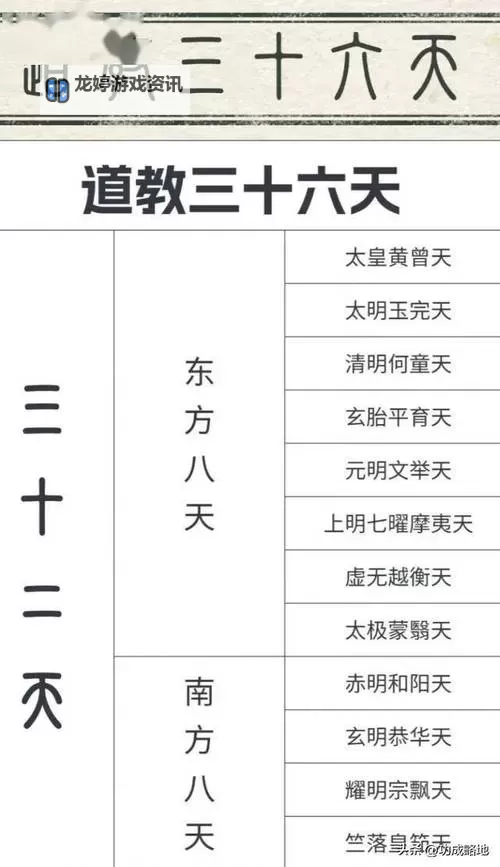

在三界之上,天界又细分为三十三级天,彰显天界的神祇方位与职责。这三十三天的划分来自于道教、佛教以及民间信仰的融合,体现了不同体系对天界秩序的认知。一般而言,天界的最高层是“玉皇大帝”所统领的“天宫”,之后依次是“太上老君”“王母娘娘”等神祇官职,再往下则是众多职责不同的神祇、天兵天将及星宿星宿的层级结构。

具体来看,天界的结构图通常由“紫微垣”“天市垣”“太微垣”三部分组成,分别对应紫微宫、天市宫和太微宫,代表北辰、天市、太微三大天区。这种划分不仅是天文学的表达,也是神祇空间的象征。紫微垣被视为帝王所在之地,象征皇权的神圣;天市垣链接各类星宿与天官,代表天界的行政体系;太微垣则对应天象和天文主管的区域,体现天界的秩序与规则。

神祇体系方面,除了天帝之外,还有二十八宿、四象、八卦、九曜等星宿体系的神祇,体现天体与神祇的结合。这些神祇各司其职,例如“天将”、“地仙”、“福神”、“文昌帝君”、“关帝”等,构成了庞杂而有序的神祇体系。从整体来看,神祇之间具有明确的层级关系,形成了类似等级制度的神祇等级体系,彰显宇宙秩序的一致性与和谐性。

此外,地狱界在三界体系中占据重要地位,它由“冥府”管理,设有“判官”、“十殿阎王”、“地藏王菩萨”等众多角色,负责亡魂的审判和转生。这一体系强调因果报应和善恶有报,为人间行为提供了道德指引,也体现出中国传统文化中因果循环的哲学思想。

整体结构图还经常配合阴阳五行学说,表现出天人合一、万物相生的宇宙观。天界采用金、木、水、火、土五行相互制衡,神祇的职责也对应五行属性,反映出天地之间的平衡与协调。同时,时间上的变化也体现在天界的不同层次与神祇职责中,表现为四时八节、二十四节气,配合天象与神祇的变迁。

通过对三界三十三天结构图的详解,我们不难发现这一体系不仅是宗教崇拜的基石,也是中国古代哲学与宇宙观的重要体现。它体现了天地有序、万物有根的思想,强调各界神祇在维护世界秩序中的作用。理解这一体系,可以帮助我们更好地理解中国传统文化中的天地观、神祇观及其背后的哲学思想,为研究中国古代宗教、神话与文化提供宝贵的参考资料。

综上所述,三界三十三天的结构图是中华文化中宇宙秩序的精髓体现,不仅具有宗教意义,也蕴含着深厚的哲学智慧。在现代社会,这一体系依然影响着人们的信仰观念与文化表达,彰显着中华民族对天地自然的敬畏与崇尚。同时,深入研究和解析三界三十三天的结构,有助于我们理解中国古代对宇宙与人生的独特视角,促进传统文化的传承与发展。