在数字时代,文字信息的传递变得前所未有的快速与便捷。然而,随着多国语言和特殊字符的广泛使用,中文文本在计算机中的编码显示问题逐渐突显,其中最为普遍的现象之一便是乱码。这背后隐藏着复杂的编码体系和“一线二线三线”的神秘分类,成为许多开发者和用户关注的焦点。本文将揭开中文乱码背后“一线二线三线”编码之谜,帮助读者理解这一复杂但又极其重要的技术细节。

首先,我们必须了解文字编码的基础。在计算机处理中,所有文字都需要转化为数字编码,才能在计算机系统中存储和传输。常见的编码标准包括ASCII、GB2312、GBK、UTF-8、UTF-16等。每种编码标准都试图在字符的唯一性和存储效率之间找到平衡。而中文字符庞大,Unicode标准的出现极大地丰富了国际文字的编码体系,但在实际应用中,编码的兼容性和支持度成为了一个难题。

“一线二线三线”究竟指的是什么?这个概念并非官方标准,而是业内或用户社区中用以描述不同编码支持程度的非正式分类。可以将其理解为:

— 一线编码:指最主流、最兼容、最被广泛支持的编码方式,比如UTF-8和GBK。这些编码在大部分操作系统、浏览器和编辑器中表现稳定,几乎可以支持所有中文字符的正常显示,因而被认为是“主线”。

— 二线编码:指一些较为次要或较早的编码方案,可能在特定环境或旧版本软件中使用,如GB2312、BIG5(繁体中文编码格式)。这些编码在某些场合仍然存在,但支持的字符范围有限,容易出现乱码问题,因而归类为“第二线”。

— 三线编码:主要代表一些冷门或特殊编码方案,比如GB18030的某些扩展版本、或某些自定义编码。这些编码对支持状况要求较高,兼容性较差,出现乱码的概率也更大,故被归为“第三线”。

那么,为什么会出现编码上的“线”之分?实际上,这反映了不同编码方案在字符覆盖范围、系统支持和通用性方面的差异。例如,GBK编码在2000年之前被广泛使用,兼容性良好,属于“主线”编码。而一些早期的或地区性编码体系,虽然在特定地区使用,但在全球范围内的普及度不高,属于“二线”或“第三线”。

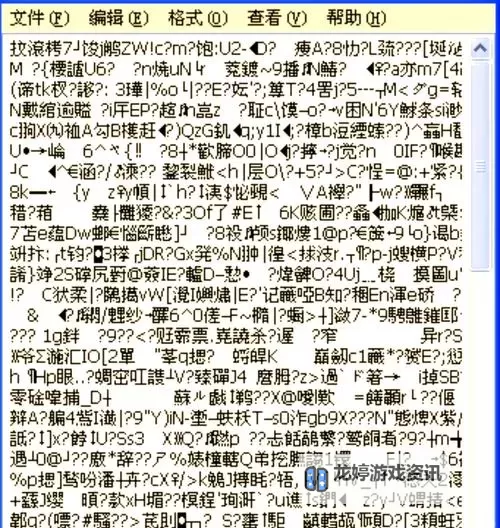

乱码的根源正是在于编码的不一致或支持不够。当文本采用一种编码方式,而显示端设备或软件默认另一种编码,或者编码文件本身损坏或没有声明正确的编码格式,就会出现乱码。例如,一个GBK编码的文件如果在UTF-8环境中打开,可能会显示奇怪的字符或“问号”。反之亦然。因此,理解并正确设置编码,是避免乱码的关键所在。

现代操作系统和浏览器逐渐将UTF-8成为“主线”编码标准,这极大地缓解了编码冲突的问题。UTF-8的优势在于它兼容ASCII,同时也能表示所有Unicode字符,其灵活性与广泛支持让“第一线”的地位更加稳固。然而,历史遗留编码仍在某些系统中被使用,理解它们的“线”分类,能帮助我们在处理多源数据时作出正确的判断和转换。

除了技术层面,理解“线”的概念也有助于提升国际交流的效率。在跨国企业、文化交流的场景中,正确识别编码标准,避免乱码,才能确保信息准确传达。比如在网页设计中,如果没有正确声明UTF-8编码,可能会导致页面内容在不同地区出现乱码,从而影响用户体验。另一方面,对于老旧的电子资料,识别其编码所属“线”,也是恢复和利用宝贵信息的前提。

总结而言,“一线二线三线”的编码之谜,从某种角度反映了信息技术发展的历程,也是不同编码体系在实际应用中的“生态分层”。理解它们的差异与联系,能帮助我们更好地应对乱码问题,提升数字交流的顺畅度。在未来,随着技术的不断进步,编码体系将趋向统一和标准化,但对这些“线”级别的认识,依然具有重要的现实意义,尤其是在处理遗留数据和多源信息融合时。

在信息快速传播的今天,掌握编码背后的秘密,不仅是技术层面的必要,更是一种文化理解的桥梁。唯有如此,我们才能在全球化的数字时代中,畅通无阻地传递文字的力量,让沟通无“乱码”。